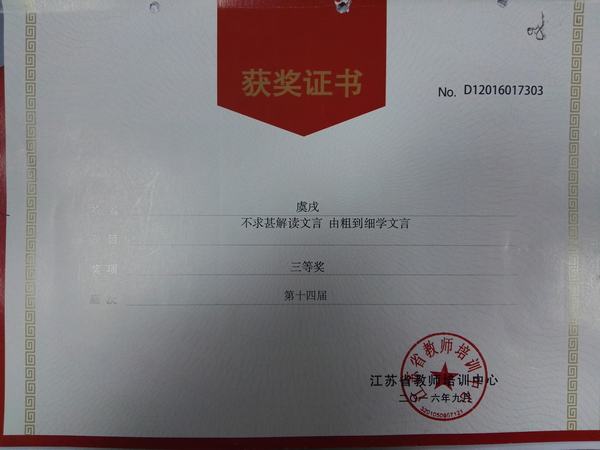

不求甚解读文言 由粗到细学文言

单位:常州武进洛阳初级中学

电子邮箱:95****64@qq***

姓名:虞戌

内容摘要:在初中文言文教学的过程中,结合教材编写上由浅到深的特点,结合学生日渐丰富的人情事理经验,论证进行由熟练诵读到初识文意,由身份代入到细解文言的教学实践的可行处及优越处。

关键 词:文言文 整体把握 可行性 优越性

汉语言的发展,时代的进步,文化的融合和变迁,使得我们与文言产生了浓重的隔阂感。即使是老师读文言尚且有困难的时候,更何况是初中刚接触文言的孩子?虽然新课标强调“要建立开放而有活力的课堂”,可是在文言学习中,对于文意的不理解造成了学生把握的不自信,特别是像我所任教的农村中学,孩子文化底蕴的缺乏,造成了文言教学课堂往往会成文教师的“一言堂”,很难体现学生在课堂上的主动性。整个课堂常常会表现出记录、背诵、默写的僵硬模式,学生学得痛苦,老师教的痛苦。

面对这种现象,我不由的产生了这样的想法——文言文的学习是不是可以突破这种传统的方式开始呢?陶渊明有句话“好读书不求甚解,每有所得则欣欣然。”在我的理解中就是不必一开始就强调对文章过细的把握,更关注使学生从学习文言之初就开始逐步体验有所得的成就感和喜悦感。让文言教学从古老的高台上下来,让学生用放松的心态投入,让课堂由熟练诵读到初识文意,再由身份代入到细解文言的。

首先,我认为这种方法是具有可行性的。

其一、教材在文言文内容的选取和安排上与学生的实际情况相吻合。

关于学习,美国心理学家布鲁纳认为学习的实质在于主动的形成认知结构,而认知结构是递进的、多层的、从低级到高级水平发展的。

纵观初中语文教材,从初一的起始文言《古代寓言二则》《幼时记趣》到初三的《<孟子>二章》《出师表》。在文言文的选择上注重的从易到难的逐层递进。初一的文言中寓言简洁明了,耳熟能详,《幼时记趣》中孩提时的趣事引起学生的共鸣。这就会激发学生学习的兴趣,触发他们的主观能动性,获得学习文言最初的成就感,那么在初识文意的基础上就可以进行文言的细解了。譬如在《郑人买履》中,“郑人有欲买履者,先自度其足。”“度”怎么理解?如果我们能了解这个故事,那么是可以通过文章上下文推测出来的,而事实上,这篇寓言大多数人都知道,理解就不成问题了。《幼时记趣》相对较难,但是由于学生毕竟还小,玩是孩子的天性,通过生活上的共鸣也可以解决。如“夏蚊成雷”段,不必全文详解,抓住其中的事物,学生就可以想象出当时的情景(恰当的说是作者的玩法),老师再加引导,就可以把握文章内容了。

其二、虽然历史的发展,造成了时代的隔阂,但是在人性和民族文化上古人和今人 是有着共同基础了。

布鲁纳认为认知结构是人对外界物质世界进行感知和概括的一般方式,是在过去经验的基础上形成的,并在学习过程中不断变动。认知结构形成后是进一步学习和理解新知识的重要内部因素和基础。

像前面举的例子《幼时记趣》中的作者和我们学生在玩性上的共鸣就是对把握文章最有力的帮助。不论是什么时候的人,人终究是人,因此《口技》中“宾客无不变色离席,两股战战,几欲先走。”不管学生能不能完全把握宾客所有的动作,但是他们能理解宾客们以为真出事了,都恐慌了。还有在八年级下《送东阳马生序》中,作者谈到了自己如何在艰苦的环境下,刻苦学习,以此勉励马生。其实这样的故事在我们熟知的历史中是有很多的,甚至这些故事还是我们教育孩子的主要材料。

其三、现代文的教学,使学生掌握了一定的分析文章,寻找信息的能力。

布鲁纳说:“不论我们选教什么学科,务必使学生理解(掌握)该学科的基本结构”。所谓结构就是指事物之间的相互联系或规律性,具有“普遍而强有力的适用性”。

在现代文的教学中,为了理解文章,我们势必会注意那些标志文章结构、概括主要内容和情感、说明事物特点和作者观点的句子。这种抓关键的能力对于文言文的理解也是很有用处的。

以《核舟记》为例,这篇说明文想体现王叔远什么特点?文中有云:“罔不因势象形 ,各具情态。”;什么说明顺序?文中有句“中轩敞者为舱”“船头坐三人”“船尾横卧一楫”;刻的什么内容“盖大苏泛赤壁云。”

其次、文言学习中,整体把握先行相比于字词先行有着它独特的优势。

优势一、从粗到细,给了学生自主、合作、探究的方向和空间。

在新课程标准中,有这样的一句话“语文是实践性很强的科目,应着重培养学生的语文实践能力。”“积极倡导的模式”。学生在对文言学习的整体把握中能够很好的贯彻新课程中的这样一个要求。

再来看陶渊明的那句话“好读书不求甚解,没有所得则欣欣然。”那就是读文言文先了解大致的内容就好了,在了解内容的基础上,反复的去阅读,逐渐的进行从段到句最后到字的理解。这样子一方面可以使学生在开始学习的时候没有太大的心理负担,另一方面在这个学习过程中有了明确的方向性,易于学生操作。使学生从被动的接受,上升到主动的合作探究上来,从记忆转变为研讨。在这样的文言学习过程中,学生有了很明确的层次要求:“我能了解些什么内容。”“大家了解了什么内容”。“我们一起研究出了什么内容。”并且也会随着不断的学习深入体会到更多的成就感。

《核舟记》的教学就是如此,通过学生的发言和补充,使他们了解了文章所记的内容,总结出“奇巧”的特点,当我问及核舟哪些方面最能体现奇巧的时候,学生通过合作讨论的形式用书中的语句作了较好的回答。

优势二、有效巩固文言基础,在学习中螺旋上升。

文言文的学习,对于字词的积累是必不可少的一个环节。对于字词积累的越多,对文言文掌握的能力也就越强。在这个过程中,死记硬背是一种方式,但我认为通过自己探究获得,效果更佳的出色。因为在这个过程中,学生是出于主动的地位,第一次面对文言字词,或许还不是很了解,但是当他通过文意,猜测出了意思,并证实了其正确性,那么当他再次遇到这种情况,那么他非常容易就能把握。这就像学骑车一样,看别人骑和自己尝试着骑,是完全不同的效果。而且在学生遇到的文言文越来越多,自己探究的活动越来越多,他对于文言文的阅读能力也会越来越强。在这不得不再次赞赏初中语文教材对于文言文内容安排上的出色之处。它给了学生一个低起点,却让学生达到了一个较高的要求!

优势三、给予了学生学习文言的自信心,用知识的神秘感让学生“欣欣然”。

学习目标的设定应该是渐进式的,每一个目标都应该是学生“伸出手,跳一跳就够得到的。”文言的整体阅读正是如此,一开始的要求并不高,甚至可以说是粗糙而又简单的。所谓“不求甚解”,当学生能够就文章说出一定的内容就已经是符合要求了,那么就给了学生一种心理的暗示:“文言文也不是很难”(当然是像现行语文教材这样安排文言文)。而此时下一个可行的目标又在眼前,让学生很有信心和能力去解决它。每次解决问题的感受正对应着那句话“没有所得则欣欣然”。使学生在体味成功的同时持续的前进。

“胸中已有芳菲林,易见枝叶风味情。”在新课程标准中,对于文言文的要求是基本掌握文章的内容,面对着越来越深入的文言学习,针对着以后高中更高层次的文言要求和中华民族上千年的文言写作。我认为这样的文言学习方式是非常可行的。就像我已经看到了一片树林的样子,那么我就能对其中主要的枝叶情况给出一个合理的解释。

“好读书,不求甚解,每有所得则欣欣然。”。

苏公网安备32041202001011

苏公网安备32041202001011