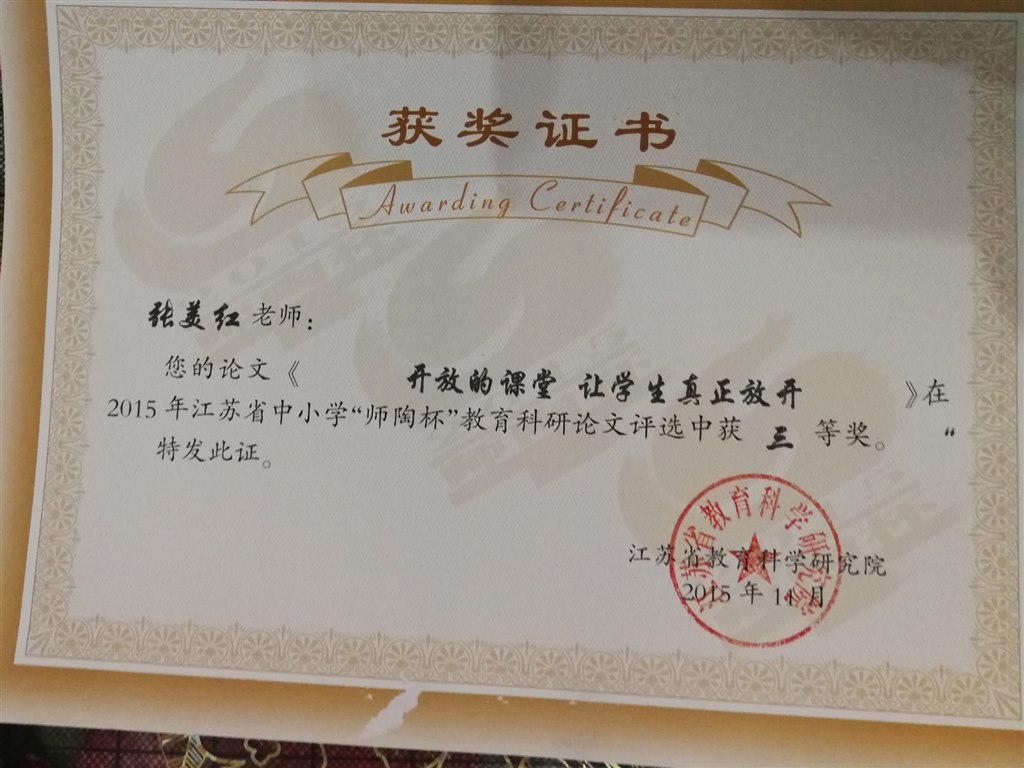

开放的课堂让学生真正放开

武进区洛阳初级中学 张美红

【摘要】

文章从学校的课堂教学实践出发,从学习习惯从先教后学到先学后教,学习方式从单兵作战到小组合作,课堂从封闭走向开放三个角度诠释教学模式改变给学生、课堂带来的改变,从而达到张扬学生个性,让课堂变得高效,让学习变得快乐的终极目的。

【关键词】 先学后教 开放 课堂 生命意识

课堂能够给学生的能力乃至人格带来怎样的影响力?学生在每天的学习中,应该有怎样的生命体验?是孤立还是合作;是竞争,还是分享;是主动探究,还是被动接受?

课堂是教学的主阵地,理想的课堂教学应该是学生乐学,教师乐教,课堂中充满着讨论,充斥着争辩,有激情在其中流淌,有思维在其中碰撞,课堂迸发出强烈的生命力;反之,如果课堂沉闷不堪,教师满堂灌,学生被动学,那么课堂就成为了折磨人身心的牢狱。

但是,随着年龄的增长,学习内容的加深,学生进入初中以后,主动发言的意识越来越差,课堂变得越来越沉闷,教师上课没有激情,学生听得疲惫不堪,成绩自然上不去。面对这样的现状,我们学习山东杜郎口的教学模式,积极探索立人的生态课堂教学,建构自然、和谐、发展的课堂,凸现教学的生命性、生长性、生成性,优化教学过程,提高教学效益。

改变一:学习习惯从先教后学到先学后教

过去的教学处于保护学生对新课的好奇心出发,一般课前不要求学生预习,课堂上用10分钟左右时间进行预习,第一课时基本完成结构梳理,第二课时开始进入文本分析、拓展延伸等环节。

现在要求学生课前进行全面充分的预习,仔细阅读文本,并完成第二课时课堂流程相关的的预习题,教学开始即新授开始,直入正题。

首先这样改革提升了课堂教学的效率,如一篇较长的文章鲁迅的《故乡》传统的教学模式第一课时只能完成字词学习,通读文章。改革后第一课时即能开始对比模块的教学。

其次前者体现教师“教”的地位,后者强调学生“学”的地位。

第1页

过去学生在新授的时候不参与课堂是因为不知道讲什么,对文本不熟悉,更不用说参透内涵了,建立在课堂中即时的一知半解的了解,一则没有发言的准备,二则缺少发言的自信,自然课堂中学生就变得沉闷。

当我们指导学生进行了有针对性地预习后,学生对文本相对比较熟悉,对课堂教学流程有了一定的了解,参与意识大大增强,觉得课堂有话可说,课堂效率得到了大大的提升。学生的预习实际上是在教师指导下的自学,能帮助学生明确学习目标,引导学生掌握学习方式。在这个环节中,学生对文本初步的挖掘、思想内涵的体验,不同角度的理解、分析都为课堂展示做好了充分的准备。经过充分的预习,学生才能真正成为课堂的主人。

学生在传统的课堂中主要充当观众的角色,以学生个体参与,精英式的教学为主。是一种“独白”的课堂,“独白”带来“静听”,静听的背后就是“满堂灌”。现在的课堂上教师让学生充分展示自学成果,暴露学习中的缺陷,使老师准确掌握学情,从而有针对性地释疑解难。由于老师只讲学生自学不会的知识点,不仅讲解更具针对性,同时节省大量时间。讲得时间少了,学生自学、展示,课堂练习的时间多了,课堂教学效率更高。

“先学后教”的合理性在于,教师在教学过程中能让学生动手的尽量让学生动手,能让学生思考的尽量让学生思考,能让学生动口的尽量让学生动口,把学习的自主权充分交给学生,真正体现了“学生为主体,教师为主导”的教学指导思想。教学效率的高低不是取决于教师讲得多么细致,而是学生参与学习的有效程度。

“今天我在课堂上不可思议地回答到了37次,这样的记录连我自己也被震撼了,每当老师讲到一个知识点的时候,我就能够马上找到解题的方法。这与我每天做好充分的预习是分不开的,我觉得学习变得有趣而容易了,我浑身充满着使不完的劲。”有一个学生在作文里这样描述自己的上课状态。正如教育心理学家奥苏伯尔在其最有影响力的著作《教育心理学:一种认知观》的扉页上,写下了这样一句话:“如果我不得不把教育心理学的所有内容简约成一条原理的话,我会说:影响学习的最重要的因素是学生已知的内容。”

改变二:学习方式从单兵作战到小组合作

第2页

1899年,美国教育家杜威曾对当时美国中小学课堂作过经典的描述:“一排排难看的课桌按几何顺序摆着挤在一起,以便尽可能没有活动的余地,课桌几乎全都是一样大小,桌面刚好放得下书籍、铅笔和纸,外加一张讲桌,几把椅子,光秃秃的墙,可能有几张图画,凭这些我们就能重新构成仅仅能在这种地方进行教育活动。一切都是为‘静听’准备的。”在传统的课堂教学中,学生习惯于自己思考问题,建立在自己已有的知识经验的基础上。课堂教学中,旧经验与新经验、学生经验与学生经验之间不是作为一种互动交流的资源而不断进行改组和生长,经验与经验之间出现得更多的是割裂、断裂和阻隔。这样的教学过程,其本身不是经历体验的过程,经验不能被有效改组和重建,呈现的是一种单线重复性的机械积累状态。

小组合作教学首先是将学生按照个性、学习成绩、爱好等各方面综合考虑后进行合理分组,班级作为由“秧田式”改变为“围坐式”,指定学科组长,具体负责学习任务的协调。合理分组时合作学习的前提和基础。

其次制定相应的评价制度,为了加强小组合作学习的有效性,保证课堂学习的效率,需要对课堂学习中问题讨论的参与度、专注度,问题回答的实效性、正确率等方面对对小组进行捆绑式考核,促使小组合作学习达到团结和谐,使每个层次的学生都有一份参与的空间,都有一个展示的舞台。评价机制是推动小组合作学习的保障和关键。

最后会有奖惩的考核,最为成果的最终体现。每半个月,将会以小组为单位,将各队取得的成果进行汇总,对成绩优异的小队进行奖励,对落后的小队进行鞭策。同时会从不同的角度评出“最团结小队”、“进步最大的小队”等称号,对个小队进行表彰,以达到强化和激励的作用。奖优罚劣是小组合作学习的有力推手。

做好这些准备后,小组合作制度就能有效开展了。在新授《神舟五号航天员出征记》时,我设计了三个任务供各个学习小组选择:(1)当当播音员:如果你是播音员,那么在语速、语调、情感上应当如何把握呢?请选择性地进行现场播报。(2)当当摄影师:如果你是摄影师,你会剪辑哪几幅画面来呈现这次伟大的出征呢?(3)当当小记者:如果你是新闻记者,你会怎样设计采访提纲呢?各小组只要选择自己感兴趣的一个话题展开交流和讨论,这样在讨论的时间和深度上较之传统的板块教学更加充分,更加深入,事实上学生在进行充分的合作交流后,都呈现出了精彩的展示,特别是在展示后学生的点评意识很强,表现出强烈的话语冲动。

学生小组合作学习利于学生之间互相启发,互相学习,互相帮助,使学生始终保持一种自由积极的心态,发挥小组的集体智慧,有利于创新意识的培养。在实施“立体式、大容量、快节奏”整体教学的同时,更提升了学生彼此之间的合作意识,在互相的交流协作的学习中又提升了自己的能力。特别是经过一段时间的合作学习后,原本那些比较内向的学生也变得大胆、主动,自我意识开始彰显,个性特征更加显现。

下面摘录2段文字来呈现小组合作后的学生的改变:

第3页

“今天,在早读课上,老师让我们默写单词,我因为来得比较晚,所以我来的时候他们已经在背了。大家都把目光投向了我,纷纷对我说:“你一定不能重默。”我点了点头,认真地背了起来。大家又把目光投向了刘思佳,他背得很投入,甚至没有注意到大家的目光。默写开始了,我心里十分激动也很害怕,激动的是正式开始默写了,害怕的是怕默错。最后我因为少默了一个单词,没有默到全对,这个单词很简单,如果我细心一点就能满分了,我有点遗憾。”这是学生项凯的日记。

“听过张老师好多次的公开课,每一次她所呈现的课型都不重复不雷同,这不是偶然,这是一种对自我的突破,也是对学生对听课者的倾情奉献。而这些课堂所显现出来的一种轨迹是,张老师变得越来越亲和,越来越内敛,越来越有魅力了。与之相呼应的是,学生却变得越来越“野”,越来越“狂”,越来越张扬了。” 这是省特级教师蔡建泉在听课后的切身感受。

改变三:课堂从封闭走向开放

在传统的课堂问题是封闭的,教师的问题是教师的问题,学生的问题是学生的问题。知识掌握不是为了解决问题而存在,不是运用和理解的基础,而只是记忆训练的结果。最终封闭的问题带来封闭的课堂,从而最终带来“无问题”的课堂。传统的课堂思维是封闭的,在这样的课堂上不会有灵感的突现,不会有惊心动魄的质疑,不会有交叉、歧义与差异,师生必然是思维松懈、松软、乏力的。传统的课堂模式是封闭的,师生位置僵化、地位等级化、师生角色扮演简单化、单一化,学习单纯地成为了为未来职业做准备的学习,没有了自我的生命意识和个性意识,教师职业幸福和学生的学习兴趣就会缺失,更不必说学生的终身发展了。

为了打破这种封闭沉闷的课堂,我们在改革的过程中分三步走:

第一步:学生肯动,课堂变活。为了推动学生参与课堂学习的热情,刚开始时规定每生每天参与课堂发言的次数至少为3次,实行课堂发言达标制,用制度强化学生的发言意识。只要是学生肯说,且不管其说的怎样,说到怎样的程度,都给与积极的鼓励。这一阶段课堂秩序有点乱,学生迫于压力,发言次数上基本能达标,但是主动性不强。

第5页

第二步:学生会动,课堂有序。一段强化训练后,学生基本上全部能够参与到课堂讨论中来了。课堂形成了相对固定的模式:问题引领——情境体验——合作探究——自主构建,学生适应度增强,课堂基本能做到收放自如,变得更加有序。对这种每天考核的评价制度已经能够适应,不感觉到是一种负担和压力,成为一种自觉的主动意识,学生思维的灵敏度、深刻度都有所提升,特别是学生在课堂上变得“生龙活虎,生机勃勃”。

第4页

第三步:学生爱动,课堂高效。这是我们正在追求的目标,“把课堂还给学生”,让学生爱上课堂,爱上学习。世界教科文组织在《学会生存》一书中指出:“教育即解放……解放人的潜在能力,挖掘人的创造力,促进人的全面发展。”教育回归人本,研究人的真谛,掘取人的生命之源。我们的课堂模式改革已经一个学期了,教师已经熟悉了这种模式的改变,在设计课堂模式时更加关注学生的学习状态,生命意识;学生已经习惯了在课堂上的争抢,习惯了课堂上的质疑,习惯了课堂上的辩论,习惯接受同学的点评,甚至是抨击。课堂变得更加开放,无论是教学的内容,课堂模式的设计,思维的活跃性,在这样的课堂中,教师的预设空间与实际空间相结合,预设教学目标与现场生成目标相结合,群体参与与个体参与相结合,只是传承与探究性教学相结合,学生自主探究与教师点拨相结合。

请读一读学生的心声吧,我们就能深刻得感受到这种变化在学生内心激起的波澜:“现在我已经习惯这样富有生机的课堂了,今天连我这个顽固分子都不可思议地回答了6次,我觉得自己变得自信大胆了,课堂里充满着快乐,我觉得学习不再是一件苦恼的事情了,我越来越热爱学校生活了。”这是一个过去从不发言的学生撰写的日记,其实学生在转变的同时老师也收获着课堂的欢乐。

陶行知说:“真教育是心心相印的活动,惟独从心里发出来的,才能打到心的深处。”我们希望通过这种实实在在的变革,让学生真正爱上课堂,成为课堂的主宰,让每个学生在学习中都能收获到一份成功的快乐,让学生意识到学习对于自己的人生的重要性,敢于张扬自我个性,历练学生的人格,幸福成长。

第5页

苏公网安备32041202001011

苏公网安备32041202001011