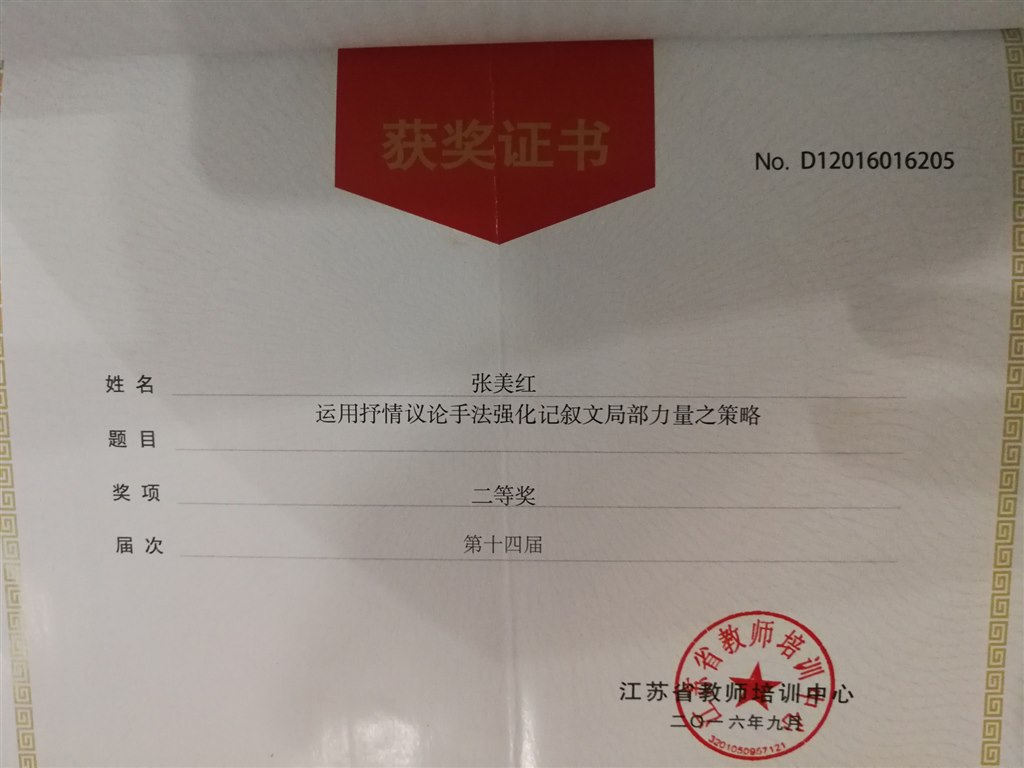

运用抒情议论手法加强记叙文局部力量的策略

武进区洛阳初级中学 张美红

【摘 要】本文从学生记叙文中普遍存在缺失议论和抒情或者不会抒情或议论的现象出发,试图引导学生从教材文本资源出发,通过名人大家的经典文章感受在记叙的基础上适度议论和抒情对于表情达意、表达主旨的作用。文章从两者的契合度来增强文章厚度;两者的融合度来拓展文章深度;两者的厚重度是提升文章高度的三个角度来加强记叙文的局部力量,从而达到作文升格的目的。

【关键词】 记叙 议论 抒情 局部力量

【正文】

近年来,从各地的中考试卷看,记叙文写作一直是出卷老师的香饽饽,《语文课程标准》对初中阶段学生写作能力的要求是“能写记叙文,简单的说明文、议论文和一般应用文”,一篇详略得当、有真情实感、情节有波澜、情景交融的记叙文,最容易打动阅卷老师的心而获得高分甚至满分。而在所有文体中,记叙文是一种相对较易把握的文体。然而,学生如何写得出彩,令人回味,不至于成为流水账或大白话,那就需要学会在记叙中适当穿插抒情和议论。记叙中的议论往往用来解释生活中蕴含的深刻哲理,或者是作者对生活的思考和启迪,只要灵犀一点即可,却有使文章深刻、格调高远的力量。记叙文中的抒情来源于真挚的感情,情是文的基础,情真则文动,情虚则文死,正所谓“登山则情满于山,观海则意溢于海”,“情者文之本也”。那么如何在记叙文中将几种表达方式有机结合,融为一炉,既要有生活的体验和阅历,也要有一定的方法和技巧。

一、记叙与议论抒情的契合度是增强文章厚度的根基。

一份大餐,肯定有一定的主料。记叙文自然以写人记事为主,辅之以议论和抒情。但是如果运用不当,往往会导致立意肤浅,缺乏真情实感,反而变成了套话和俗话。记叙文中的议论和抒情是建立在叙述的基础上的,是对记叙的材料意蕴和情感的升华,是水到渠成之笔,而不是空谷回旋之风。因而必须使所议之题,所抒之情紧扣叙述内容,力求做到不突兀、不生硬、不虚假,使读者有情真意切之感。因此,首先要找到契合点将直接决定这份大餐的品质。

如高尔基在《童年》一文的结尾处写到:“在她没来以前,我仿佛是躲在黑暗中睡觉,但她一出现,就把我叫醒了,把我领到光明的地方,用一根不断的线把我周围的一切连结起来,织成五光十色的花边,她马上成为我终身的朋友,成为最知心的人,成为我最了解、最珍贵的人,——是她那对世界无私的爱丰富了我,使我充满了坚强的力量以应付困苦的生活。”

高尔基幼年丧父、母亲改嫁,童年时的他跟随脾气暴躁的、日渐破落的小染坊主外公生活。外祖父吝啬贪婪、专横残暴、经常毒打外祖母和孩子们,狠心的剥削手下的工人。同样生活在那个时代,外祖母却与外祖父不同,她时刻都能以乐观的心态去应付,满怀希望去生存,更以自己一种宽容的博大胸怀,源源不断地向周围的黑暗传递着温暖。若说外祖父是灰暗的阴霾,那外祖母便成为那照透乌云的日光。生活在这样严重缺失安全感的境遇下的高尔基,是外祖母的慈祥善良、聪明能干、热爱生活,圣徒一般的宽大胸怀给了童年的高尔基无尽的关怀和呵护。

我们了解了这样的写作背景,就找到了叙事与议论和抒情的契合点,作者在对外祖母进行了整段的外貌、细节描写,如“说话好像用心地唱歌,字字句句都像鲜花一样温柔、鲜艳和丰润。”“微笑时的愉快的光芒、年轻明朗的面孔、眼睛里折射出的快乐、温暖的光芒。”甚至是“外祖母臃肿的身躯也不觉得丑陋,而是像一只猫那样可爱。”正是外祖母这种活泼的心态感染了童年的高尔基,于是作者在这时情感自热而然喷涌而出。这种适时的恰到好处的文笔,让我们感受到文字中高尔基对外祖母的深沉情愫,这种情感直击人心,又能起到点睛的作用,和写人叙事互为映衬,交相辉映。在平时的作文教学中,如果能引导学生发现这样适合表情达意的契合点,这样作文就能摆脱单薄的叙事,给文章找到一个增加厚度的根基,正如一颗大树,只有根基扎实了,才能枝繁叶茂,文章也是如此,只要在合适的契合点学会表达,文章的厚度就会大大增强。

二、记叙与议论抒情的融合度是拓展文章深度的关键。

一份大餐,同样的调料,不同的厨师烧出来味道却千差万别。食材的处理、火候的把控、勾芡的欠溢直接影响着味蕾。同样,找到了契合点,怎样将几种表达方式有机地融合,不至于产生游离或孤独之感,形成一张脸的两张皮,这也是需要下足功夫的。

魏巍的《我的老师》可以说是将记叙与议论抒情结合的不漏痕迹的典范了,这篇文章放在苏教版七年级下第一单元人物风采中,是一篇典型的值得初中生一学的范文。如在蔡老师将教鞭轻轻落下的落下的情节中,作者写道:我用儿童的狡猾的眼光察觉,她爱我们,并没有存心要打的意思。孩子们是多么善于观察这一点啊。老师的本意是要惩罚一下,至少要吓唬一下调皮的我,但是作者用天真烂漫的童心发现老师的教鞭是那么轻,甚至脸上还带着笑,于是作出判断老师并不是真的生气了,刻画出了一场师生间的美丽的误会,转瞬间也迎刃而解了,对蔡老师的热爱之情跃然纸上。

再如在文章蔡老师为我解除纠纷的片段中,作者的父亲在军阀部队里,好几年没有回来,我的那些“小反对派”们就经常在我耳边猛喊:“哎哟哟,你爹回不来了哟,他吃了炮子了啰!”当时的境遇,小魏巍除了要担心父亲的安危,在母亲那里也得不到多少的慰藉,这时蔡老师不但批评了那些反对派,还写信安慰我,特别是“心清如水”的四字评价,让魏巍终生铭记。作者在结尾处写到:“一个老师排除孩子世界里的一件小小的纠纷,是多么平常;可是回想起来,那时候我却觉得是给了我莫大的支持!在一个孩子的眼里,他的老师是多么慈爱,多么公平,多么伟大的人啊。”这是一个孩子童年时代最可宝贵的精神支柱,更成为了魏巍成年后视为珍宝的回忆!

文章记叙的都是和蔡老师相处的一些琐事,但是却是如此深刻地影响着魏巍,以至于老师的嘴角的痣、老师握笔的姿势、老师朗诵的语调,岁月荏苒,仍历历在目,作者在回忆那些往事的时候,对老师的思念、依恋、之情自然而然地在文中不断喷涌而出,在叙事的基础上的议论或抒情可谓达到了随风潜入夜,润物细无声的融合境界。

三、记叙与议论抒情的厚重度是提升文章高度的法宝。

人们常常对各地独具特色的美味津津乐道,但是很少有人去追索美味成因的究竟,为什么“川味主麻,湘味重辣”,为什么“北方咸居多,南方甜为上。”实际上,这些富有地域特色的美味与当地的气候、风俗是密不可分的。同样,一篇文章的厚重度与作者人生阅读的丰富度,认识世界的深浅度有紧密联系。

在学生的习作中,常常会有一些空洞的抒情或议论的句子如:“啊,多美啊!”“这是多么叫人感动啊!”这些感叹句看似情感的宣泄,实则却对表达主旨毫无用处。在提升文章厚重度方面,鲁迅先生可以说是到达了一个高度,《故乡》中,“我”冒了严寒回到别了二十余年的故乡,但是“我”所记得的故乡全不如此。作者在对故乡进行了描写后写到:“我的故乡好得多了。但要我记起它的美丽,说出它的佳处来,却又没有影像,没有言辞了。仿佛也就如此。于是我自己解释说:故乡本也如此,——虽然没有进步,也未必有如我所感的悲凉,这只是我自己心情的改变罢了,因为我这次回乡,本没有什么好心绪。”

在这篇小说中,“我”专程千里迢迢来向老屋告别,体现的是皈依、依靠、怀念的乡愁情节。然而“我”回到家中回忆童年,试图在故乡寻梦,却产生对故乡的反思和质疑,令“我”禁不住感到悲凉。作者没有说清过去的故乡到底是不是比现在美丽,它只是一种忧郁的心情,给读者传递出一种言有尽而意无穷的深刻内涵。

文章最后,鲁迅先生用议论性的语言作结:“我想:希望是本无所谓有,无所谓无的。这正如地上的路;其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路。”如果人们都为了希望去奋斗,那么就能实现自己的希望,实现自己的理想,迎来美好幸福的新生活。作者此趟回乡之行,虽然对理想中的故乡产生了巨大的失落之感,但是有宏儿、水生,他们之间亲密无间,希望只要去积极探索,就在前方,正如眼前展开的“碧绿、深蓝、金黄”的理想中的故乡。结尾处的议论已经成为了格言,使文章的主题更加鲜明、深刻,警示着一代又一代人,反省自己,审视社会。

这些富有哲理、耐人寻味的句子,在文中不时闪现,它提示出了客观事物的本质,使感性的知识上升到理性,使文章变得厚重,也使文章上升到了一定的理性思辨的高度,因而鲁迅的每一个作品,都仿佛烙印一样深深印在每个人的心坎,需要反复品味和咀嚼。

综上所述,一篇优秀的文章在选定主要的食材后——记叙的事件,掌握适当的火候——找到议论抒情的契合点,勾芡到位——与抒情议论融为一体,有十足的嚼劲——增加文章的厚重度,你的这份大餐就一定能受到阅卷老师的青睐。

苏公网安备32041202001011

苏公网安备32041202001011