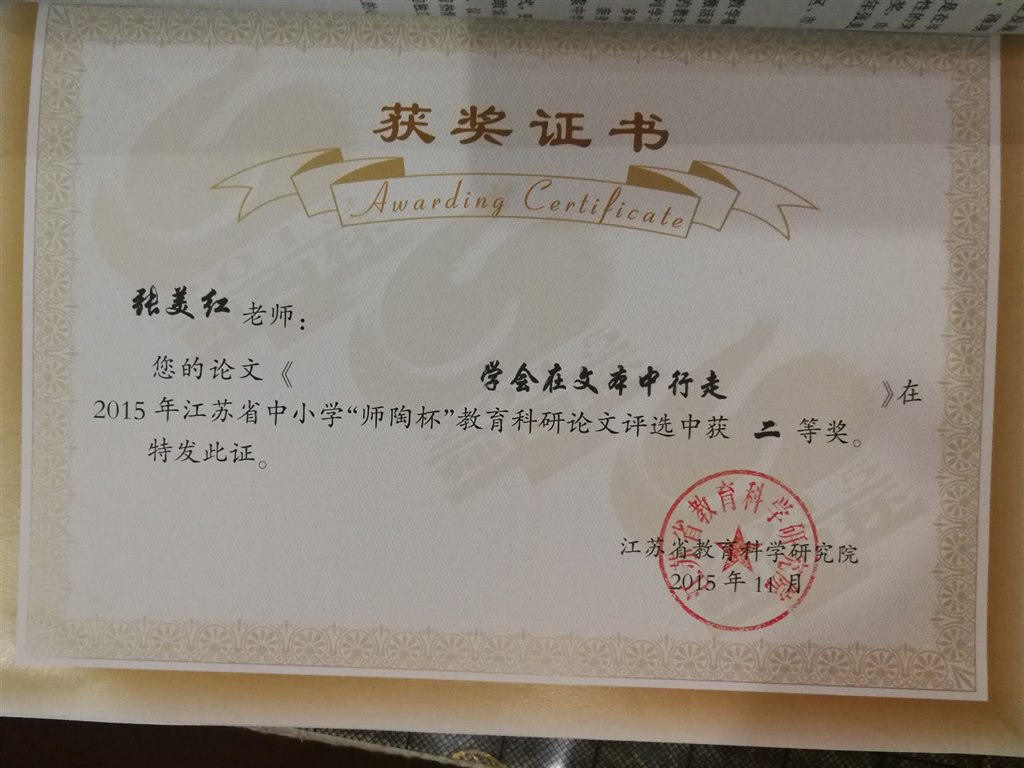

学会在文本中行走

——深度解读川端康成《父母的心》

武进区洛阳初级中学 张美红

【摘要】川端康成的《父母的心》因其文本的浅显易懂,故很多教师教学过程中常常仅停留在一些表层的解读上,文章从贫贱夫妻——父母心是内心深处无言的痛;贵妇人——父母心是设身处地的理解,感同身受的同情;川端康成——父母心是击打在心坎上永远的痛,三个角度对文章深度解读,从而能够真正走进文本,与作者开展一次心灵的对话。

【关键词】父母的心 主题解读

川端康成写就的《父母的心》被安排在苏教版八年级第三单元,是一篇选读课文,很多老师教学的时候觉得文章文从字顺,主题也是极常见的亲情题材,学生容易理解,教起来不费吹灰之力,但是如果我们能引导学生更深一步,再深一步,从看似平淡的文本中去探寻,就会发现不一样的世界。

父母的心究竟包含着多少层深刻的含义呢?

贫贱夫妻——父母心是内心深处无言的痛

文章的主角无疑是这对贫穷的夫妇,显而易见,他们生活窘迫,养育着4个孩子,只看他们的每个孩子都穿着污迹斑斑的衣裳,就可以想象生活条件的拮据,家庭负担的沉重。但是孩子也是他们最可宝贵的财富,因为他们看上去个个天真活泼,聪明可爱。然而生活总是充满戏剧性,人生也不见得事事圆满。贫与富、贵与贱、乐于哀总是以矛盾的形式出现。男人一家的窘境和贵妇人天伦之乐缺失的寂寞,很难说,谁更痛苦?谁更幸福?

可怜天下父母心,但凡是身为人父、人母者,没有一个不是为自己的孩子设身处地,甚至殚精竭虑的。文中的这对贫穷的夫妇何尝不是如此,他们面对生活的困境,无能无力,无助而茫然。当改变孩子命运、甚至家族前程的机会出现在面前时,他们自然难以抗拒这个诱惑。在经过一番艰难的抉择后,文中写到“他们一晚上辗转反侧,难以入眠”,终于作出了将大儿子送人的决定,“夫妻俩收下了钱,流着眼泪离开了夫人舱房”,此处描写看似极为平淡,但是我们可以想象这对夫妻的内心经历过多么激烈的挣扎。

不出所料,故事就这样戏剧性地上演了:第二天清晨,父亲拉着五岁的二儿子出现在财主夫人的舱房,以“大儿子继承家业”为由用二儿子换回大儿子;傍晚时分,母亲很难为情以“二儿子长相、嗓音极像死去的婆婆,这对于婆婆是不孝之举”为由用三岁的女儿换回了二儿子;第三天上午,夫妻俩来到贵夫人的舱房里,什么话都不说就放声大哭,以做父母的将幼小的女儿送人实在太残酷了,宁可全家一起饿死……

至此,一场送子闹剧正式以失败告终。

随着情节的发展,我们对这对夫妇的同情之情愈发深入,正可谓“贫贱夫妻百事哀”,他们每一次将送出时必定是心如刀割,任何一个孩子对于父母来说都是不可割舍的。但是迫于生活的压力,只能作出违心的抉择,不停地寻找自我安慰的借口。人的一生充满了“舍”与“得”,许多时候,我们会权衡利弊,根据自我的标准,自然轻松或果断地做出决定。纠结犹豫的时候也是有的,而最痛苦、最残忍的莫过于对至爱亲情的“放弃”。生离死别无法抗拒,沉重无比,而绝境中的犹豫决定最令人揪心折磨。

父母的心究竟是什么?是逆境中的“坚韧、不屈”,是生命里刻骨的“善良和孝道”,还是绝境中的“生死相依,不离不弃”? 本文中父母的“心”,绝不能用一个宽泛的“爱”字来形容。对于这对父母痛的深度,我们只能想像,却无法体验。去留之间,如何权衡,怎样抉择?其实送是一种爱,留也是一种爱。

贵妇人——父母心是设身处地的理解,感同身受的同情

当我们随着作者细腻的笔触在文章中渐行渐远,为这对贫贱夫妻的无奈之举怅惘,掬一捧同情之泪的时候,我们再回首审视贵妇人的举动,她一而再,再而三的退让,让我们似乎觉着这一对贫贱夫妇在做人方面有点出尔反尔的味道。

试想,如果这个故事不是发生在从神户港开往北海道的轮船上,贵妇人早就离开,茫茫人海,何处追寻?试问,如果签好送养合同,这对夫妇签了字,拿了钱,又有何理由反悔?

文中贵妇人的举动可圈可点,第一次,当父亲提出用二儿子换大儿子的时候,“完全可以”贵夫人愉快地回答;第二次,母亲又提出财主夫用女孩换回男孩,贵妇人稍微有些不高兴。但她看见这母亲难过的样子,也只好同意了;第三次,面对夫妻俩的失声痛哭,贵夫人几乎没有了招架之力,流下同情的泪,不停地说:“都是我不好。我虽没有孩子,可理解做父母的心。我真羡慕你们。孩子应该还给你们,可这钱要请你们收下,是对你们父母心的酬谢。”

文中这几处简单的描写,看似轻描淡写,我们不妨循着这个蛛丝马迹来探寻一下这位贵妇人的心理轨迹。

文章开头贵妇人就以鹤立鸡群的姿态傲然出场,在聚集着人群的甲板上,有位高贵夫人衣着华丽、引人注目、年近四十。而离贵夫人不远,有个四十岁左右的穷人,他也引人注意:他带着三个孩子,最大的七八岁。这就为下文故事的展开埋下了伏笔,贵妇人是是多么渴求天伦之乐啊!这是她人生的一个最大的缺憾!她家业鼎盛,年过四十,却没有孩子!

当得到贫穷夫妇的应允,终于要实现自己人生梦寐以求的夙愿的时候,我们可以想象这个贵妇人的激动和兴奋是难以言表的,尽管文章没有片言只语的描写。至于大儿子还是二儿子,对于贵妇人来说没有本质的区别,只要是孩子,并且孩子个个聪明可爱。于是她对于换子的决定表现的十分愉快,没有丝毫不悦。第二次用女儿换回二儿子的时候,贵妇人“稍微有点不高兴”,因为儿子可以继承家业,想那大和民族也是深受汉文化的影响,儿子相对于女儿来说对家族的意义更大,但是贵妇人并没有暴跳如雷,横加指责,只是难过了一阵子无奈地接受了。当贵妇人已经退而求其次的时候,贫穷夫妇居然一个提出“家庭成员一个都不少”,面对这对反复无常的夫妇,贵妇人完全有爆发的理由,但是她却说“都是我不好”,虽心生羡慕,却是谦谦君子之心,不但将一笔钱送给了这对夫妇,更是深深地自责。

天下为人父者、母者,心意都是相通的,孩子是父母心头肉,贵妇人“夺取”任何一个孩子对于贫穷夫妇来说都是一种“掠夺”,设身处地,又于心何忍?贵妇人的高贵不仅在于她身份、地位的显赫,更在于她对贫贱夫妇理解的高尚的人格魅力,她虽然没有做过真正的母亲,但是她却称得上是称职的母亲,她的这颗父母心是可贵的,值得景仰的!

川端康成——父母心是击打在心坎上永远的痛

贫贱夫妻看似悲哀的人生在文章的结尾也有了一个并不太悲惨的结局,他们遇到的贵妇人通情达理、善解人意,尽管生活没有得到根本的改变,但是至少他们得到了一些钱可以解燃眉之急,至少一家人还团聚在一起,未来就有无限的希望。

这一结尾正印证了小说的风格“浓浓的爱心 淡淡的哀愁”,化不开的父母之爱,劫后余生之后一家人会倍加珍惜。生活或许会有不公,或许会有沟沟坎坎,但是只要一家人心连心,就是最大的财富。原著结尾还写到:“你就拿它作为在北海道干下去的资本。于是,那位父亲由于那位有钱的妇女帮忙,受雇于函馆的某公司,一家6口过上了好日子。爱情是无米之炊,幸福可以自给自足。” 小说家最终为这一贫困之家设计了多么美好的未来,因为一次偶遇,人生苦尽甘来,贫穷的父母之心终于可以不再纠结。

至此,对于读者来说,一直随着小说跌宕起伏的一颗悬着的心也终于可以平安落地了。如果说看到教材的结尾,读者终于可以舒一口气的话,那么看到原著的结尾,简直可以鼓掌庆幸了。因此,与其说贫穷夫妇的心得到了安慰,不如说读者的心也在此时得到了宽慰。

然而,小说的作者到底要安慰谁的心?谁的心更需要安慰?最需要安慰?

川端康成:2岁,父亲病逝,迁至母亲娘家;3岁,母亲仙驾,与祖父母相濡以沫;7岁,祖母离世,与盲祖父相依为命;15岁,祖父辞世,成为彻底的孤儿。川端的童年经历培育出一种“孤儿的感情”,影响了他一生的文学创作。他《十六岁的日记》中写道:“我自己太不幸,天地将剩下我孤零零一个人了!”他的孤儿体验,因失去祖父而达到了极点。童年没有幸福,没有欢乐,没有人间的温暖。父母的爱,亲人的爱,对他来说只是“幼稚的朦胧的”愿望。在第三次要回孩子的情节中,川端让父亲和母亲同时出场,正是这一愿望的强烈表达。

让我们再一次还原原著的开头:“诸位,把眼睛闭上五分钟,然后平心静气地想想父母或者母亲,试试看。你们的父母是如何深深地爱着你们,怀念子女的父母之心是多么温暖、多么广阔,直到现在不是依然使大家感慨万千、激动不己的么?啊,用不着闭上眼睛,你们大家无论早晚不是深深地感到双亲之恩么?这个故事,肯定也是让你们知道父母之心是多么伟大的故事之一。”多么直白的表达,多么直接的呼唤!

至此,我们可以说,一篇文章总是免不了带着作者的心灵印记,免不了寄托着作者的岁月情结。川端康成的心的敏感的,也是细腻的,在看似波澜不惊的文章中,凝聚着多少渴望父母之爱的情怀。或许正是因为作者的特殊经历,所以才会有对这份情感的独特把握,才会使文章始终萦绕在淡淡的哀愁中,才会在结尾赋予故事一个完美的结局。

让我们每个读者也循着作者的心灵轨迹,记住毕淑敏的话:“当我们年轻的时候不懂事,当我们懂事的时候已不再年轻。世上有些东西可以弥补,但有些东西却永远无法补偿”,永远对父母常怀感恩之心,铭记父母的心。

一颗父母心,牵动着多少人的心,川端康成在不经意的笔触间,凝聚着多么深沉的情感。走近文本,更要走进文本,自然别有一番洞天!

苏公网安备32041202001011

苏公网安备32041202001011